近日,我校电气与电子工程学院电工材料与储能技术团队刘欣教授在质子交换膜电解制氢方面取得突破性研究进展,其研究成果在自然杂志子刊《Nature Materials》上发表,论文题为“Scalable ruthenium core-shell hydrogen catalyst for efficient and robust proton-exchange membrane electrolyser”。这是我校首次在此类级别期刊上发表论文。电气与电子工程学院刘欣教授为论文共同通讯作者,博士生程海洋(2024级直博)为论文共同第一作者,硕士生马荣志(2023级)参与研究工作。

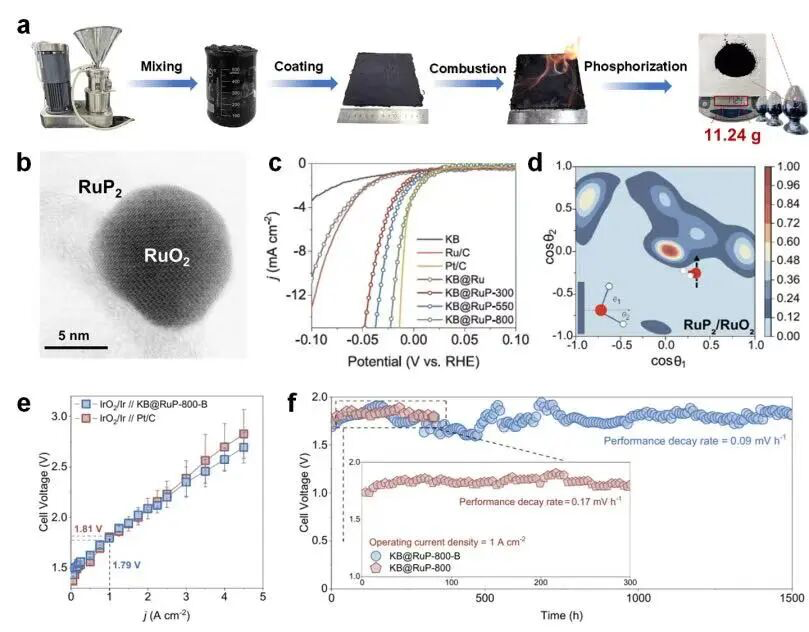

氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,开发高效的质子交换膜电解水制氢技术,对实现“双碳”目标具有重要意义。当前,该技术的商业化应用在很大程度上受限于对贵金属铂催化剂的依赖。我校刘欣教授与北京化工大学邵明飞教授、新加坡国立大学汪磊教授合作,采用第一性原理分子动力学模拟方法揭示了磷化钌包裹氧化钌的核壳结构材料优异性能的起源来自于合适的氢吸附自由能以及电化学界面中特殊的水分子排布,研发的催化剂能够在低槽压(1.8V)下维持200A的高电流输出,并保持超过1500小时稳定性。论文研究成果将在推动可再生能源电解水制氢技术的实际应用方面发挥关键作用,为高性能、低成本催化剂的理性设计提供了全新思路与理论支撑。

该项重要成果,标志着我校在攀登电化学储能领域国际前沿的道路上迈出了坚实一步,也是我校多年来持续高水平人才引进和人才强校战略产出的又一项标志性成果。

图为催化剂的(a) 制备路线,(b)球差电镜图,(c)电化学性能测试,(d)界面水分子取向分布,(e)在100 cm2级PEM电解槽中的极化曲线及(f)稳定性测试。

刘欣教授简介:

刘欣,电气与电子工程学院教授/博导,入选哈尔滨理工大学“骨干人才计划”,储能科学与工程系系主任,黑龙江省优青,国家人社部高层次留学人才,斯坦福大学“全球前2%顶尖科学家”,已累计发表SCI收录论文50余篇(中科院1区及top期刊论文 35 篇),其中ESI热点论文 2 篇、ESI高被引论文 9 篇。以第一/通讯作者论文发表于Nature Materials(IF:38.3),Nature Communications(IF: 14.7)、Journal of the American Chemical Society(IF: 14.4)、Advanced Materials(IF: 27.4)、Angewandte Chemie International Edition(IF: 16.1)等领域知名刊物,文章他引超过7000次,H指数为32,获得2020年度国家优秀自费留学生奖,并担任IEEE电力与能源协会中国区理事。

程海洋简介:

程海洋,电气与电子工程学院2024级博士生。主要研究方向为水系电池的理论模拟。目前已在NatureMaterials,Energy EnvironmentalScience发表论文2篇,累计影响因子69。

马荣志简介:

马荣志,电气与电子工程学院2023级硕士生,主要研究方向为水系电池界面反应机理。目前已在领域内知名刊物Nature Materials发表论文1篇。